《游刃有“鱼”》——新乡市第十中学生物组科学教育优秀课例展评(六)

2025-05-08来自:综合实践

鱼与我们的生活息息相关,不但是主要的食品美味佳肴,还是休闲渔业的主要组成部分,随着我国人民生活水平的提高,吃鱼找健康,观赏鱼找和谐,已经成为当今人们生活中的一种时尚。在我国悠久的文明历史长河中,鱼类在人们生活中已经形成了一整套独特的鱼文化,成为中华民族文化中的一颗灿烂明珠。《鱼》这一节课,将从鱼的身体结构、呼吸、运动等特点以及鱼文化方面,让学生学有所得,学有所获,学以致用。

前面学习了腔肠动物、扁形动物等无脊椎动物,从本节开始学习脊椎动物,在动物分类上本节是一个重要节点。本节的重点是能说出鱼能够适应水中生活的重要特征,难点是建立鱼的基本结构与其功能相适应的观念。

教学目标:

1.说出无脊椎动物和脊椎动物的主要区别。

2.探究鱼类的运动和呼吸的方式,并概述鱼类的主要特征。

3.关注我国渔业资源的发展现状及其保护,合理利用渔业资源的重要性。

教学过程:

(一)思考:

呈现鲫鱼的骨骼图,观察鲫鱼的脊柱和组成脊柱的一节节的脊椎骨,思考脊柱对于动物运动的意义。根据动物体内有无脊柱,将动物分为两大类:无脊椎动物和脊椎动物。

(二)常见的淡水鱼和海洋鱼:

1.淡水鱼:青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼等。

2.海洋鱼:鲨鱼、带鱼、鲳鱼、石斑鱼、比目鱼、大马哈鱼等。

3.以鲢鱼为例:学习鱼的身体分为头部、躯干部、尾部三部分;鳃盖、鱼鳍、侧线等基本结构,为学习鱼的特征奠定基础。

(三)“观察与思考”——观察鱼在水中是如何运动和呼吸的:

展示鱼图片,养鱼养心,养鱼是一种对生命的尊重和感悟,见证鱼儿生长的过程,感受生命的无限美好,培养责任感和关爱心。对学生的身心健康产生积极的影响,可以帮助学生缓解压力,排解负面情绪。并引导学生形成爱护动物的意识,达成情感目标,引发学生继续当好鱼爸鱼妈的想法。随即教师在黑板上画鱼,仅用三笔画成的鱼引来了学生的赞叹和喜爱,学生也想小试牛刀,于是一幅幅美丽、生动又可爱的金鱼、鲤鱼、热带鱼等跃然纸上。

1.运动:主要靠躯干部和尾部的肌肉摆动及鱼鳍的协调作用游泳。

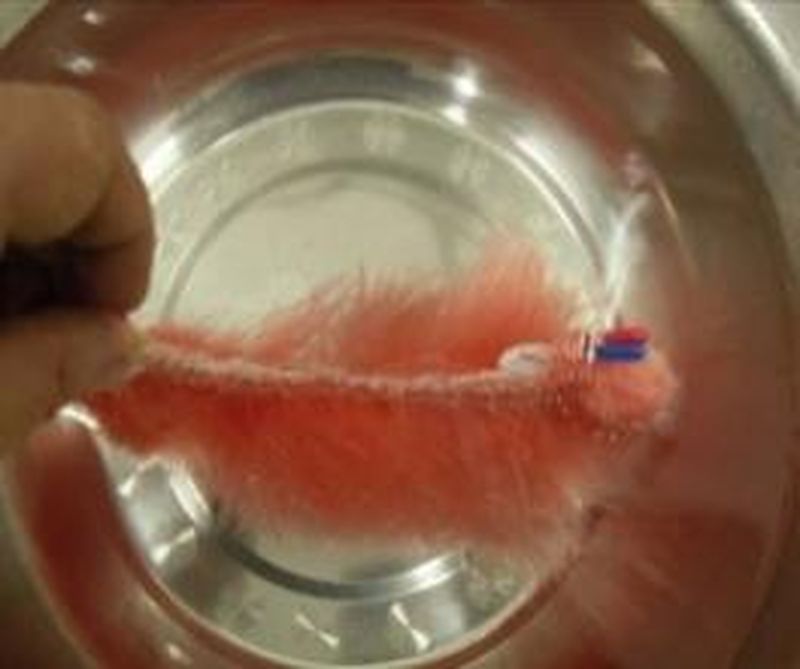

2.呼吸:鱼的口与鳃盖随呼吸交替开合,水从鱼的口流入,从鳃盖后缘流出,当水流经鳃丝时,水中的氧气进入鳃丝中的毛细血管,血液中的二氧化碳通过鳃丝扩散至水中,完成气体交换。利用尼龙绳、红蓝电线等材料制作鱼鳃模型,演示其在水中和出水的状态,体会鳃丝在水中增大接触面积的特点。直观形象地帮助学生理解鳃丝的特点。

通过实验引导学生认识水是如何流经鱼鳃的。为减轻实验可能对鱼造成的伤害,我们选用带有颜色的水果汁或者蔬菜汁进行实验,实验结束后,迅速将鱼放回清水中,教育学生要养成爱护鱼保护动物的情感意识。

3.鱼类的主要特征:生活在水中,用鳃呼吸,大多具有鳞片,主要靠躯干部和尾部的肌肉摆动以及鳍的协调作用游泳。

(四)鱼与人类生活的关系

食用、观赏、鱼文化、渔业资源现状分析。

1.食用:鱼为人类提供了营养丰富的食物。

2.观赏:鱼类的美丽色彩和优美姿态,给人带来视觉上的享受。观察鱼在水中自由自在地游动,它们的自然状态会让人感到愉悦和放松,使人赏心悦目。

3.鱼文化:利用学生课前收集的鱼文化资料,以及相关的格言、成语、年画等,感受到鱼已深深融入人类文化,丰富了人的精神世界,使学生更加立体地看待动物和人类的关系。

“临渊羡鱼,不如退而结网”,“授之以鱼,不如授之以渔”,“竭泽而渔”,

“沉鱼落雁”,“缘木求鱼”,“鱼贯而入”,“鱼目混珠”,“浑水摸鱼”。

(五)课外实践作业

以鱼为原材料制作一道美味菜肴。(从市场买回新鲜的未宰杀的鱼,先观察其外部形态及呼吸特点,最后洗干净后进行烹饪)

本节课通过“观察与思考”“课外实践”等探究活动,引导学生观察鱼的外形和运动,研究鱼的呼吸等特征,总结出鱼的主要特征及鱼与人类生活的关系。

注重课程资源的整合,布置学生课前制作模型、收集资料,增加学生的直观感受,丰富了课堂资源,充分调动学生的积极性,增加学生的直观感受,贴近生活实际,激发学习兴趣。采取任务驱动的方式强化主题,在构建知识的同时注重学法的指导,引导学生根据观察提纲有目的地自主观察,积极有效地参与探究活动,通过动手、动脑、合作交流,理解鱼的形态结构特点,认同这些基本结构特点是与其水中生活相适应的观点。

撰稿:董卫丽

编辑:潘舒璠

审核:魏艳红